2012年10月07日

腰痛の友その3

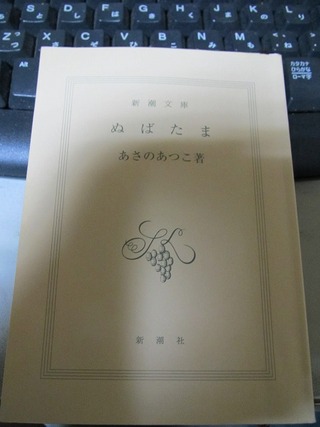

ぬばたま新潮社:あさのあつこ

限界点を超えた時、人の中に潜む「狂気」が眼を覚ますのではないのだろうか?

「ぬばたま」とは万葉集の中で黒、とりわけ「漆黒」とか「黒」「夜」「夕」「宵」「髪」を表す枕詞として使われているそうです。

ある方が、今では現代人が知り得ることのできない意味を込めて詠っているのではないかと述べています。

作家は、その感性を嗅ぎ当てたのかもしれません。

ひとつ前のブログで紹介しましたが作家は、山と言う彼岸が持つ浄化性と人が持つ「闇」を対比させ物語を構成させているのでしょうか?

結末の「おどろおどろしさ」さえ陶酔とともに霧散していくような気さえするのですが・・・・。

読む人によっては、そうでないかもしれません。

あさのあつこさんという作家の読み物としては、最初には読んでほしくないかも。

この作家の守備範囲の広さと考えると「ほ~っ」と言う感じです。

さて、薄皮をはぐように回復に向かっています。

いま、深夜1時半。

温泉掃除をコルセットをはめながらなんとかこなし、寝る前にキィーボードを叩いています。

今日後半に読み始めたのは、うってかわって原田マハさんの「旅屋おかえり」という心温まる1冊。

安心して読めるんですよね。

「カフーを待ちわびて」とか「風のマジム」なんかは沖縄もの。

読後感想文?、最終稿としてブログにあげる予定。

病の最後にこれが来るんですね。

嫁はんの友達は、本当に読書好きが多くて感動のおすそ分けのおすそ分けがありがたいです。

Posted by yo1 at 01:45│Comments(4)

│日記

この記事へのコメント

ぬ・ば・た・ま

音的にひかれますね。

「たまゆら」はきれいすぎ。

(単に音的に)

ぬばたまが闇の黒だというのなら

日本は素敵。

多分「ぬ」がそのまま闇にひきずりこまれそうなイメージがあるとおもいます。

ぬばたま読んでみようっと。

音的にひかれますね。

「たまゆら」はきれいすぎ。

(単に音的に)

ぬばたまが闇の黒だというのなら

日本は素敵。

多分「ぬ」がそのまま闇にひきずりこまれそうなイメージがあるとおもいます。

ぬばたま読んでみようっと。

Posted by うずまきk at 2012年10月07日 10:54

ぬ・ば・た・ま。

ある植物の実の黒さに例えて居るそうです。

女性の濡れてるような・・・その中に入ると奥行も縦も横もわからなくなるほどの深~い黒髪を表現したのでしょうか?

文中、女としての作家が表現するSEX描写は、なんか生々しくエロい。

ひとのあらがうことの難しい「業」?

なんか、人には克服できない領域に触れるときには自分の中の限界点を超える?

この作家の世界観が伝わってくるような。

そうそう。

「蝶と蜘蛛のランプ」

捕食関係にある対象物を、蜘蛛の糸に似せた網の中で1つの空間として設定してますよね。

両者の関係。

「蝶」は「蜘蛛の糸」にすでに絡(から)められているのだろうか?

このあとの結末感と残酷感が、空気となって・物語となって私には伝わってきます。

そんな意味で、あの作品は生きている。

「蝶」の大きさと「蜘蛛」の大きさのバランスが、良いと思う。

絡められた「蝶」は「蜘蛛」より大きい。

逃げ出すことが可能な雰囲気がある。

小さければ勝負が見えて緊張感がない。

其処が、ある種の緊張感を逃がす弁の働きをしているのかなぁ。

作家は、この3つの対象物(蝶・網の糸・蜘蛛)の誰に自分を投影しているのだろうか?

私は、「蝶」だと思うのですが・・・・。

作家の内なるものは感じられても、知る由はない。

「蝶と蜘蛛のランプ」を1冊の本に例えると・・・・こんな風になるのかな?

私の読後感想文とはざっとそんな感じで書いております。

まぁ、心外な!と思われるならば、ごかんべん。

あさのあつこさんの小説の最初にお勧めはしないけど「家畜人」を知ってるあなた。

機会があればぜひご一読を。

ある植物の実の黒さに例えて居るそうです。

女性の濡れてるような・・・その中に入ると奥行も縦も横もわからなくなるほどの深~い黒髪を表現したのでしょうか?

文中、女としての作家が表現するSEX描写は、なんか生々しくエロい。

ひとのあらがうことの難しい「業」?

なんか、人には克服できない領域に触れるときには自分の中の限界点を超える?

この作家の世界観が伝わってくるような。

そうそう。

「蝶と蜘蛛のランプ」

捕食関係にある対象物を、蜘蛛の糸に似せた網の中で1つの空間として設定してますよね。

両者の関係。

「蝶」は「蜘蛛の糸」にすでに絡(から)められているのだろうか?

このあとの結末感と残酷感が、空気となって・物語となって私には伝わってきます。

そんな意味で、あの作品は生きている。

「蝶」の大きさと「蜘蛛」の大きさのバランスが、良いと思う。

絡められた「蝶」は「蜘蛛」より大きい。

逃げ出すことが可能な雰囲気がある。

小さければ勝負が見えて緊張感がない。

其処が、ある種の緊張感を逃がす弁の働きをしているのかなぁ。

作家は、この3つの対象物(蝶・網の糸・蜘蛛)の誰に自分を投影しているのだろうか?

私は、「蝶」だと思うのですが・・・・。

作家の内なるものは感じられても、知る由はない。

「蝶と蜘蛛のランプ」を1冊の本に例えると・・・・こんな風になるのかな?

私の読後感想文とはざっとそんな感じで書いております。

まぁ、心外な!と思われるならば、ごかんべん。

あさのあつこさんの小説の最初にお勧めはしないけど「家畜人」を知ってるあなた。

機会があればぜひご一読を。

Posted by yo1 at 2012年10月07日 13:08

at 2012年10月07日 13:08

at 2012年10月07日 13:08

at 2012年10月07日 13:08閉じこめられているのは蜘蛛のほうでこれは蝶の罠です。

Posted by うずまきk at 2012年10月07日 16:50

いやぁ、すばらしい。

逆パターンですか?

それなら次のブログ記事挙げあきゃよかった。

続き書けますね。

「蝶」対「蜘蛛」のバトルの結末は「蜘蛛」が囚われの身になる。

いいですねぇ。

つづき第2弾、その結末で書こう。

コメント返しあるとは思わず、必死にキィボード叩いてた。

お・も・し・ろ。

腰痛休みもたまにはよし。

逆パターンですか?

それなら次のブログ記事挙げあきゃよかった。

続き書けますね。

「蝶」対「蜘蛛」のバトルの結末は「蜘蛛」が囚われの身になる。

いいですねぇ。

つづき第2弾、その結末で書こう。

コメント返しあるとは思わず、必死にキィボード叩いてた。

お・も・し・ろ。

腰痛休みもたまにはよし。

Posted by yo1 at 2012年10月07日 18:14

at 2012年10月07日 18:14

at 2012年10月07日 18:14

at 2012年10月07日 18:14